洗面所は、一日の始まりと終わりに必ず使う空間です。

歯みがき、洗顔、手洗い、整容など…日常生活に欠かせない動作が多く行われる場所だからこそ、小さな段差や狭い動線が思わぬケガや不便につながることも少なくありません。

特に高齢者や介護を必要とする方にとって、洗面所の環境は「自立した生活」を左右する重要なポイント。また、介助するご家族にとっても、使いやすいバリアフリー設計は大きな安心につながります。

この記事では、「洗面化粧台を中心としたバリアフリーリフォーム」のポイントを、具体的な事例や設備選びのコツを交えてご紹介します。

洗面所のバリアフリー化が必要とされる理由

洗面所は事故の多い場所

実は、家庭内での転倒事故は浴室・脱衣所・洗面所が上位を占めます。水や湿気で滑りやすく、動作も立ったり座ったりが多いため、転倒やヒヤリとする場面が起こりやすいのです。

特に冬場は温度差による「ヒートショック」も起こりやすく、安全と快適性を両立した空間づくりが求められます。

洗面化粧台は「高さ」「奥行き」「スペース」が重要

従来の洗面台は、若い世代が立って使うことを前提に設計されています。しかし、高齢者や車いす使用者にとっては、

-

・カウンターが高すぎて腕を伸ばさないと届かない

-

・足元の収納が邪魔で車いすが近づけない

-

・ボウルの位置が深すぎて腰をかがめにくい

といった不便が生じます。こうした点を解消するには、使用者の体格や生活動線に合わせた設計が欠かせません。

バリアフリー洗面リフォームの基本設計

通路幅・動線を確保する

洗面所は、出入りや着替え、介助など複数の動作が重なる場所であるため、まずは空間の広さと通路幅を十分に確保することが大切です。洗面所への出入りから洗面化粧台までの一連の動作が円滑に行えるように設計し、一人で使用する場合は通路幅75cm以上、車いすを使用する場合は90cm以上(できれば100cm)、介助を想定する場合は120cm程度の幅があると安心です。さらに、車いす使用者が洗面所内に入り、ドアを閉めた状態でも方向転換できるスペースを確保することが理想的です。脱衣所として利用する場合には、着替えや衣類の着脱がしやすいように1坪以上の広さを確保すると快適に使えます。また、つえを使用する方や介助者が一緒に出入りする場合には、有効開口寸法を750mm以上確保することでスムーズな動作が可能になります。ドアの開閉が動線を妨げないよう、引き戸や折れ戸タイプを採用するとより使いやすく、洗面所の出入りから洗面化粧台までのアプローチを短く、安定した姿勢で行えるように出入口の位置や向きにも配慮することが重要です。

床の段差をなくす

洗面所の床材は、水を頻繁に使う場所であるため、滑りにくさと安全性を重視した素材選びがとても重要です。濡れた状態では転倒の危険が高まるため、滑り止め加工が施されたタイルやノンスリップタイプのクッションフロア、ビニール床材などを選ぶことで安心して使用できます。特に高齢者や足元が不安定な方、車いすを利用される方にとっては、滑りにくく、なおかつ耐久性と清掃性に優れた床材が理想的です。汚れが落ちやすく、抗菌性のある素材を選べば、衛生面でも清潔さを保ちやすくなります。また、床だけでなく段差の解消も欠かせません。洗面所や脱衣所、浴室の出入口などに段差があると、つまずきや転倒のリスクが高まります。段差は2cm以内が理想で、可能であれば完全なフラット設計にすることが望ましく、車いす利用者にも優しい空間になります。必要に応じて、玄関や廊下から洗面所へ入る部分にスロープを設置すれば、移動もスムーズです。さらに、洗面台の下部をオープンにしておくことで、車いすのまま正面に寄ることができ、使いやすく安全なバリアフリー設計が実現します。このように、滑りにくい床材の採用と段差のないフラットな空間づくりは、毎日安心して使える洗面所をつくるための基本となります。

洗面化粧台選びのポイント

洗面台の高さ調整

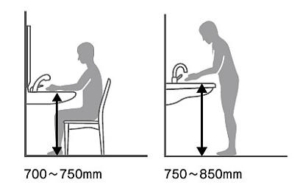

バリアフリー向けの洗面台では、使用者の身長や姿勢に合わせて高さを調整できる設計が求められます。

立って使用する場合は 750~850mm、椅子に座って使用する場合は 700~750mm、立っても座っても使用できるタイプは 750mm前後を目安に設置します。

また、TOTO・LIXIL・Panasonicなどからは、手動または電動で昇降できるタイプの洗面台も発売されており、利用者の身体状況に合わせた細かな高さ調整が可能です。将来の身体変化や介助の有無を見据えたリフォームにも最適です。

さらに、車いす使用者の場合は、洗面台下部に十分なスペースを確保することが大切です。足元に空間を設けることで、車いすのまま奥まで近づけ、腕を伸ばさずに洗顔や歯みがきができるようになります。これにより、介助に頼らず自立した生活を支える設計が実現します。

洗面台の形状と位置

洗面台の形状や配置も、バリアフリー設計の重要なポイントです。伝い歩きやアプローチの際に手をついて身体を支えられる形状を選ぶことで、立位でも安定して使用できます。座って使う場合には、椅子から立ち上がる際に手で身体を支えられるように、ボウルの全面形状やカウンターの奥行きにも配慮が必要です。

また、洗面台下部に足を入れられるスペースを設けることで、椅子や車いすに座ったまま快適に使用できる環境を整えられます。設置場所に余裕がある場合は、コーナー型やL字型の洗面台を採用することで、限られたスペースを効率的に活用することも可能です。

さらに、洗面台の位置は利用者の動線に合わせて設置することが重要です。壁に密着させるだけでなく、空間にゆとりを持たせた配置にすることで、車いすや介助者の動きがスムーズになり、安全で使いやすい洗面所になります。

足元オープンタイプで車いすに対応

従来の洗面台は、足元が収納キャビネットになっているため、車いすが近づけないという課題がありました。これに対して、足元がオープンになっているタイプの洗面台を採用すれば、車いすのまま奥まで入ることができ、座った姿勢で無理なく洗面動作を行えます。

このような設計は、介助を必要とする方にも作業しやすく、利用者本人の自立した生活を支える大きなポイントとなります。配管を壁側に移設することで足元スペースを確保できるため、リフォーム時には構造や配管位置の確認も重要です。

洗面ボウルの形状

バリアフリー仕様の洗面台では、浅めで広口タイプの洗面ボウルが主流です。深すぎるボウルは腰を大きく曲げる必要があり、腕や背中に負担がかかります。浅めのボウルであれば、立っても座っても使いやすく、水ハネが少ない傾斜設計を選ぶと快適さがさらに向上します。

また、洗面ボウルの縁が手を置きやすい形状になっているものや、カウンターと一体成形されたタイプを選ぶことで、掃除のしやすさと安全性を両立できます。車いす利用者や介助者の目線でも使いやすく、デザインと機能性を兼ね備えた洗面ボウルを選ぶことがポイントです。

水栓金具と温度調整機能

バリアフリー洗面所において、水栓金具は使いやすさ・安全性・衛生面のすべてに関わる重要な要素です。片手でも簡単に操作できる「シングルレバー水栓」は、力を入れずに温度や水量を調整でき、握力の弱い方や介助が必要な方にも最適です。さらに、タッチレス水栓(自動水栓)を採用すれば、手をかざすだけで水が出るため、濡れた手でレバーを触る必要がなく、常に清潔に保てます。誤操作や水の出しっぱなしも防げるため、節水効果も期待できます。また、高齢者やお子様のやけど防止には「温度調節機能付きの給湯設備」が効果的です。水温を一定に保つ仕組みを導入することで、急に熱湯が出てしまう事故を防ぎ、安心して使用できます。

収納の工夫

洗面所には、タオルや洗面用具、化粧品、掃除用品など多くのものを収納する必要があります。

バリアフリーリフォームでは、「取り出しやすく、姿勢に負担をかけない収納設計」が重要です。

-

引き出し式収納

開き戸ではなくスライド式にすることで、奥の物も前から楽に取り出せます。腰をかがめる必要がないため、高齢者や体が不自由な方にも使いやすい構造です。 -

高さを考慮した収納配置

収納棚は、立っても座っても使いやすい位置に設置することが大切です。上部に吊り戸棚を設ける場合は、昇降機能付きの収納を選ぶと便利です。 -

ミラーキャビネット

開き戸タイプよりもスライド式・引き戸式を選ぶことで、座ったままでもスムーズに出し入れ可能です。

内部の棚を可動式にすれば、使用者に合わせた高さ調整ができます。

照明の工夫

洗面所の照明は、明るさと照射位置が安全性に直結します。特に視力が低下しやすい高齢者にとっては、影ができにくく、明るい光環境が欠かせません。

-

明るさと配置

ミラーの上下または側面にLED照明を設けると、顔全体を均一に照らすことができ、メイクや髭剃り時にも便利です。

LED照明は省エネで寿命も長く、交換の手間を減らせます。 -

センサー照明

人感センサー付き照明を導入すると、スイッチ操作の必要がなく、手が濡れている時や夜間の移動時も安全です。

暗い時間帯に自動で点灯・消灯する常夜灯を組み合わせることで、転倒防止にもつながります。

コンセントの位置と安全性

洗面所では、ドライヤーや電動歯ブラシ、シェーバーなど電化製品を使う機会が多いため、コンセント位置の工夫も欠かせません。コンセントは、腰をかがめずに届く位置(床から90~100cm前後)に設置することで、立っても座っても操作しやすくなります。また、水回りに設置するため、防水カバー付きの安全設計を採用し、感電や水濡れリスクを軽減することも大切です。コードが邪魔にならないよう、使用する家電の位置も考慮してレイアウトを決めるとより快適です。

安全機能・快適性の向上(暖房・断熱など)

洗面所のバリアフリー化では、動作のしやすさだけでなく、快適性と温度環境の改善も重要なテーマです。

-

洗面所暖房機の設置

冬場の洗面所は、居室との温度差によりヒートショックが起こるリスクがあります。

タイマー機能付きの暖房機を設置すれば、使用前にあらかじめ暖めておけるため安心です。 -

断熱窓の採用

洗面所に窓がある場合は、断熱性能の高い窓や二重サッシを採用することで、外気の冷気を遮断し、結露やカビの発生を抑えられます。 -

安全設計の補助機能

滑りにくい床材の採用、段差の解消、手すりの設置なども合わせて行うことで、日常の動作をより安全に行える空間になります。

また、電気配線や照明スイッチは、座った状態でも操作できる高さ(1m前後)に設置しておくと利便性が高まります。

手すりや掴まりやすい設計

洗面所は、立ち座りや方向転換、着替えなど、さまざまな動作を行う場所です。そのため、ちょっとした動きでもバランスを崩しやすく、特に高齢者や体の不自由な方にとっては転倒リスクの高い空間となります。こうしたリスクを軽減するためには、洗面所内の適切な位置に手すりや補助バーを設置することが非常に重要です。

洗面台周辺の手すり

洗面化粧台の周囲には、立ち上がりや体を支える動作をサポートする手すりを設置します。洗顔や歯磨きの際は前かがみの姿勢になるため、体を安定させる支えがあることで、転倒を防止しながら安心して使用できます。

-

目的:立ち上がる・座る・前屈みになる際のサポート

-

おすすめ位置:洗面台正面または側面

-

高さの目安:床から750~850mm程度

-

ポイント:手すりの形状は、手のひらでしっかり握れる直径(30〜35mm)を選び、滑りにくい素材を使用する

出入り口付近の縦手すり

洗面所の出入り口では、方向転換やドアの開閉時にバランスを崩すことがあります。そのため、縦向きの手すりを取り付けて、体の向きを変える際や出入りの際に安定して支えられるようにしましょう。

-

目的:出入り時の安定・方向転換の補助

-

おすすめ位置:出入口の壁面、ドアノブの近く

-

高さの目安:床から800~900mmを中心に、使用者の身長に合わせて調整

移動時に支えられる横手すり

洗面所内を移動する際には、壁面に沿って横向きの手すりを設けることで安全性が高まります。

特に、浴室や脱衣スペースと一体化している場合は、移動動線に沿って連続的に手すりを設けると安心です。

-

目的:移動時・方向転換時のサポート

-

おすすめ位置:洗面所の通路側の壁、洗濯機横や収納脇

-

高さの目安:床から750〜850mm程度

着替えや座位動作を補助する手すり

洗面所を脱衣スペースとして利用する場合には、着替え時に体を支える手すりを設けることも大切です。立って着替える場合は、体を支えやすい横手すりを設置し、座って着替える場合は、椅子やベンチからの立ち座りをサポートできる位置に取り付けます。

-

目的:着替え・立ち座り・方向転換の補助

-

おすすめ位置:着替え用ベンチや椅子の近く、壁面や収納脇

-

高さの目安:立ち上がり動作がしやすい750〜800mm程度

-

介助を考えた設計の工夫

介助スペースの確保

介助者が隣に立ってサポートできるよう、洗面台の左右に60cm程度の余裕を確保するのが理想です。また、通路幅が狭い場合は、L型やコーナータイプの洗面台を検討しましょう。

手すりや掴まりやすい設計

洗面所では、立ち座りや方向転換の際にバランスを崩しやすいもの。壁や洗面台脇に手すりや補助バーを設置することで、安全性が格段に高まります。

体を支えやすい床材と段差解消

水がこぼれても滑りにくい「ノンスリップ床」や、クッション性のある床材を選ぶことで、転倒時の衝撃も和らげます。また、段差をなくすリフォームでは、排水経路の確保や床下構造にも注意が必要です。専門業者による事前調査を行うことで、仕上がりと安全性が大きく変わります。

バリアフリー洗面リフォームの注意点

配管位置と高さに注意

洗面台を交換する際は、既存の排水・給水管の位置を確認することが重要です。特に車いす対応の「足元オープンタイプ」では、配管を壁面側に移動させる工事が必要になる場合があります。

将来を見据えた“フレキシブル設計”

今は立って使えても、将来的には座って使いたくなることも。昇降タイプや可変タイプを採用しておけば、ライフステージの変化に対応できます。

収納量とのバランスを取る

バリアフリー化で足元をオープンにすると、収納スペースが減ることがあります。その場合は、壁面収納・吊戸棚・サイドキャビネットで補いましょう。

補助金や支援制度を活用しよう

バリアフリーリフォームには、国や自治体の補助制度を利用できる場合があります。

申請時期や条件は年度ごとに変わるため、事前に専門業者に確認しましょう。

北九州で洗面化粧台のバリアフリーリフォームをご検討中の方へ

洗面所は毎日使う場所だからこそ、ちょっとした不便が積み重なるもの。

バリアフリー化によって、安全で快適な空間をつくることは、単に“介護のため”ではなく、誰にとっても優しい住まいづくりにつながります。

現地調査からお見積もり、ご提案まですべて無料で対応。

建物の構造やご家族のライフスタイルに合わせて、最適なプランをご提案いたします。

「将来を見据えて、安心して使える洗面所にしたい」

「介助しやすい洗面スペースにリフォームしたい」

そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

おススメ関連記事

全館バリアフリー化リフォームで安心、快適な生活を

トイレのバリアフリーリフォームのご紹介

二世帯住宅リフォーム:水廻りリフォームのポイント

最適なトイレの広さについてのご紹介

車椅子対応洗面化粧台のご紹介

高齢者に優しいトイレ空間!介護用手すりのポイント

手すり取付けリフォームで快適な生活環境を

バリアフリーリフォームで段差解消!家族みんなが安心できる住まいへ

北九州でリフォームするなら、信頼と実績のトラストホーム!

北九州市でリフォームを検討中の方へ。

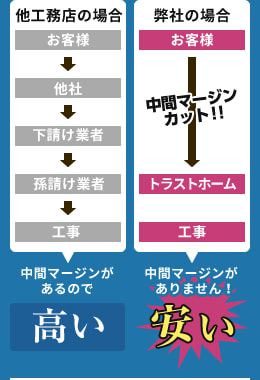

トラストホーム北九州店では、自社施工・直接仕入れにより、高品質かつ低価格なリフォームを実現しています。中間業者を通さず、無駄なコストを徹底カット!

北九州のご家庭に寄り添った、安心・納得のリフォームをお届けします。

現地調査・お見積もりはすべて無料!どうぞお気軽にご相談ください。

◎リフォームメニュー一覧

・キッチンリフォーム

・浴室(お風呂)リフォーム

・トイレリフォーム

・洗面化粧台

・IH・ガスコンロリフォーム

・給湯器の設置・取り替え

◎対応地域

北九州市内,八幡西区,八幡東区,小倉北区,小倉南区,若松区,門司区&北九州市の近隣地域

※上記以外も福岡県内であればご相談ください

◎外壁塗装・屋根塗装・防水工事も承ります

・外壁塗装/外壁リフォーム

・屋根塗装/屋根リフォーム

・防水工事

◎お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!

相談無料・見積もり無料

お電話の場合はこちら:0120-39-1137

メールの場合はこちら:リフォーム無料相談

補助金情報についてはこちら:補助金紹介ページ

施工事例も定期的に更新しておりますのでぜひご覧ください!